ここから本文です。

第39回 豊川稲荷東京別院

寺院の玄関口である山門。青山通り沿いにありながら、山門をくぐると緑に囲まれた静謐な空間が広がります。

日本三大稲荷・豊川稲荷の分霊を祀る

赤坂御用地のほとりに佇む「豊川稲荷東京別院」。七福神めぐりや融通稲荷など、

手を合わせたくなる場所が満載のパワースポットです。

大岡越前守の篤い信仰心から生まれた寺院

豊川稲荷東京別院は、日本三大稲荷に数えられる豊川稲荷(愛知県)が直轄する唯一の別院です。「稲荷」と聞くと神社を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、こちらは豊川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)という仏法守護の善神を祀る曹洞宗の寺院。豊川吒枳尼眞天が稲穂をかつぎ、白い狐にまたがっていることから「豊川稲荷」の愛称で親しまれてきました。

起源は江戸時代にさかのぼります。名奉行として知られる大岡越前守忠相公(おおおかえちぜんのかみただすけこう)は豊川稲荷を熱心に信仰していました。のちの1828年、大岡家は赤坂一ツ木の屋敷内に一般の人々がお参りできる参詣所を設けました。これが豊川稲荷東京別院のはじまりとされます。明治初期に東京府が私有地での一般参拝を禁じたことから、1887年に現在の地へと遷座されました。

境内にはご本尊が鎮座する本殿のほか、大岡越前守を祀る大岡廟、三体の神様を祀る三神殿など、見どころが満載です。商売繁盛や家内安全のご利益で知られますが、子宝授け、悪縁切り、さらには赤坂という土地柄から芸道精進のご利益を求めてお参りする方も多く、平日でも参拝者が絶えません。

9月22日(月)には大祭の一つである「大岡祭」が開催されます。これは大岡越前守の供養祭で、江戸消防記念会による木遣りの奉納も行われます。また、初心者でも気軽に参加できる読誦会、写経会、坐禅会も定期的に開催されていますので、興味のある方はぜひ足を運んでみてくださいね。

豊川吒枳尼眞天とゆかりの深い守護神、大黒天を祀るお堂「招福利生大黒天」。脇には七福神の大黒天も。

(上)財宝を生む「融通稲荷」は、本殿と並ぶ人気スポット。お参りをしたら「融通金」と書かれた黄色い袋をいただきます。中に入った10円玉を財布に入れて持ち歩けば金運アップにつながるそう。1年後、お礼を込めてお返しする習わしです。

(下)狐の像がずらりと並ぶ「三神殿」。商売繁盛、健康祈願、円満な対人関係をもたらすといわれます。

山門から境内に入ると、すぐ右手にあるのが「子宝観音」。健康や子孫繁栄を願い、多くの人が参拝します。5月には安産や子どもの成長を願う大祭「子宝観音祭」が開催されます。

豊川稲荷東京別院の創建に力を尽くした大岡越前守を祀る「大岡廟」。大岡越前守が江戸の防災においても功績を残したことから、防犯防災のご利益を求めてお参りする方も。

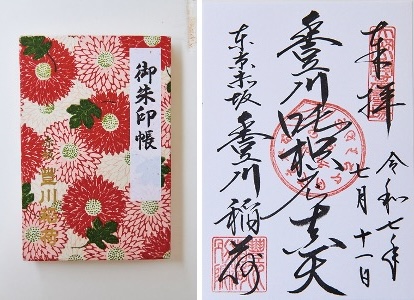

御朱印の受付は7:00 ~ 16:00(手書きは10:00~15:00)。御朱印代は500円。多彩な柄の御朱印帳を1,500円にて頒布しています。

(左上)恵比寿天:手に釣竿を持つ商売繁盛の神様。

(中央)大黒天:米俵の上に立つ金運増長の神様です

(右上)弁財天:芸道精進の神様。七福神の紅一点。

(中央下)毘沙門天:四天王の一人で、開運福徳の神様。

(左)布袋尊:おおらかな神様。かつぐ袋は堪忍袋ともいわれます。

(中央)福禄寿尊:子孫繁栄、財産、健康をもたらします。

(右)寿老尊:仙人の姿をした1500歳の長寿の神様。

七福神がすべてそろっているため、境内で「七福神めぐり」を楽しめます。授与所で色紙を受け取り、七福神をお参りしながら7つのスタンプを集めると、立願所で日付を記入してもらえます(9:00~15:00)。

(上)境内に3つある茶屋のひとつ、「美吉(みよし)」。参拝客の憩いの場です。

(下)暑い日に人気なのが冷やしあま酒(350円)と具だくさんの五目いなり寿司(1個170円)。

豊川稲荷東京別院

住所: 港区元赤坂1-4-7

開門時間: 5:00~20:00

アクセス:

東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附」駅B出口から徒歩5分、

東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町」駅7番出口から徒歩5分