ここから本文です。

第41回 荏原(えばら) 畠山美術館

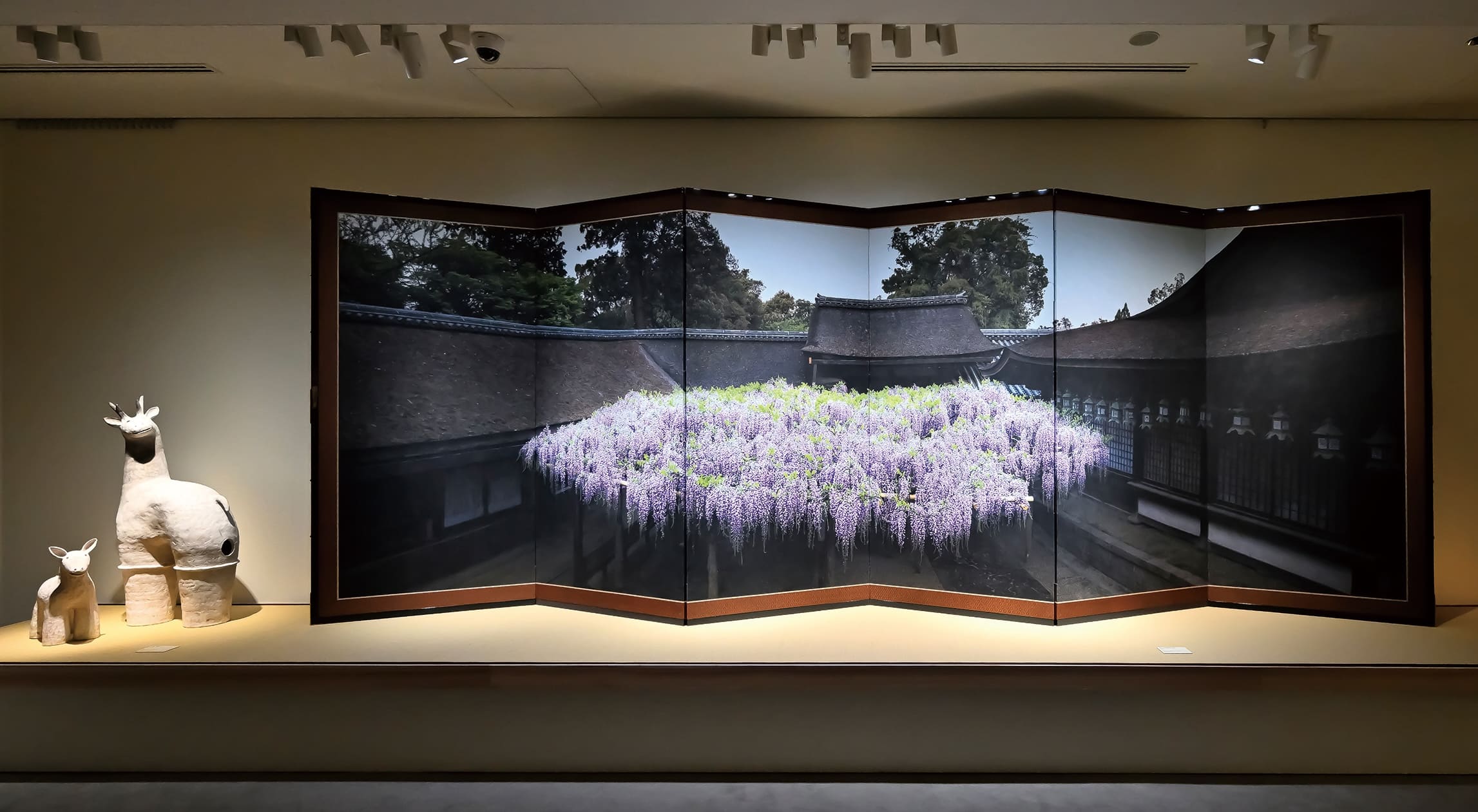

「春日大社藤棚図屏風」(右)はデジタル撮影した写真を和紙にプリントした大作。杉本博司による作品。

茶の美の名品を心ゆくまで堪能

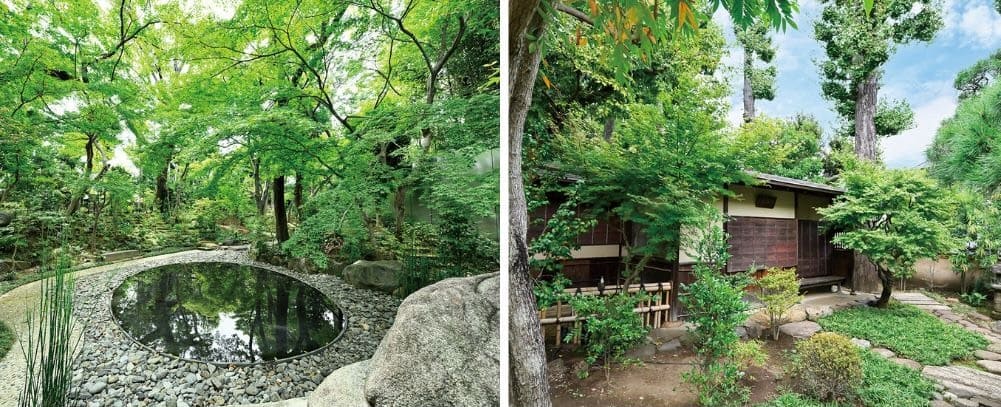

自然光のもとで美術品を鑑賞できる本館と、計算された空間設計によってより没入感を高める新館の対比も見どころ。敷地内には大名屋敷の趣を残す日本庭園が広がります。

最後の近代数寄者、畠山一清の想いを

現代につなぐ美術館

白金台の閑静な住宅地にたたずむ荏原

畠山美術館では、茶道具を中心に書画、陶磁、漆芸など、日本・中国・朝鮮の古美術品を展示しています。創設者の畠山一清(号:即翁)は、ポンプの製造販売を行う荏原製作所を創業し大きな成功を収めた実業家です。そのかたわら、茶の湯や能楽をこよなく愛した文化人でもありました。明治以降、茶道の美術品や名物道具を熱心に収集した政財界の人々を「近代数寄者(すきしゃ)」と呼びますが、畠山一清は近代数寄者の最後の世代といわれ、そのコレクションは国宝6件、重要文化財33件を含む約1,300件に及びます。長年かけて集めた美術品を「一般の人々にも広く楽しんでほしい」という想いから、晩年の1964年、私邸の一角に畠山記念館を開館しました。

2019年に大規模改修のため長期休館に入った畠山記念館は、約4年半にわたる工事を経て、2024年に荏原

畠山美術館としてリニューアルオープン。新館が増設され、展示スペースが3倍に拡張されました。

展覧会は春季・夏季・秋季・冬季の年4回行われます。現在は新館開館一周年記念「「数寄者」の現代—即翁と杉本博司、その伝統と創造」が開催中です(12/14(日)まで)。この展覧会は荏原

畠山美術館の所蔵品と、現代美術作家であり新館の基本設計を担当した杉本博司の作品・コレクションで構成され、鑑賞者に「数寄の精神とは何か?」を問いかけます。

美を堪能するためのこだわりが凝縮された空間で、名品に込められた想いにふれてみてはいかがでしょうか?

畠山家の家紋があしらわれた正門をくぐり、緑豊かな日本庭園を抜けると、その先に落ち着いた佇まいの本館が姿を現します。

(左)起伏のある庭園は歩いてもよし、本館ロビーから眺めてもよし。

(右)畠山一清が師と仰ぐ益田

孝(号:鈍翁)を招くため、急ごしらえで設けた茶室「沙那庵」。苑内の茶室は全て港区の有形文化財に指定されています。

本館の展示室は天井の照明を控えて、自然光のもとで美術品を楽しめるよう設計されています。柱の釘隠しは桐のレリーフ。一つひとつデザインが異なります。

国指定重要文化財の「割高台茶碗」(朝鮮時代)。安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した武将茶人、古田織部がかつて所有していたというもの。

展示室内にも茶室があります。茶室から腰掛待合まで切れ目なく続く長い梁、奈良・東大寺の古材を用いた床柱など、希少な木材がふんだんに使われています。

(左)展示室には茶事に関する古美術や現代美術の名品がずらり。

(右)「伝法隆寺金堂伝来 金銅製蓮弁」(鋳造

鍍金飛鳥時代)。展覧会の準備中に、この品が国宝・法隆寺金堂釈迦三尊像の旧部材である可能性が新発見されたそうです。

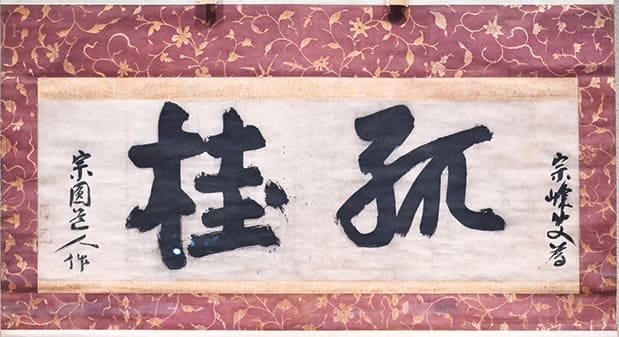

鎌倉時代末期の禅僧、宗峰妙超が弟子に与えた大字の墨跡「宗峰妙超墨跡 孤桂号」。国指定重要文化財。

お茶会やコンサートなどのイベントも開催していますので、ぜひお越しください」と語る、館長の岡部昌幸さん(右)と学芸課長の水田至摩子さん(左)。

お茶会やコンサートなどのイベントも開催していますので、ぜひお越しください」と語る、館長の岡部昌幸さん(右)と学芸課長の水田至摩子さん(左)。

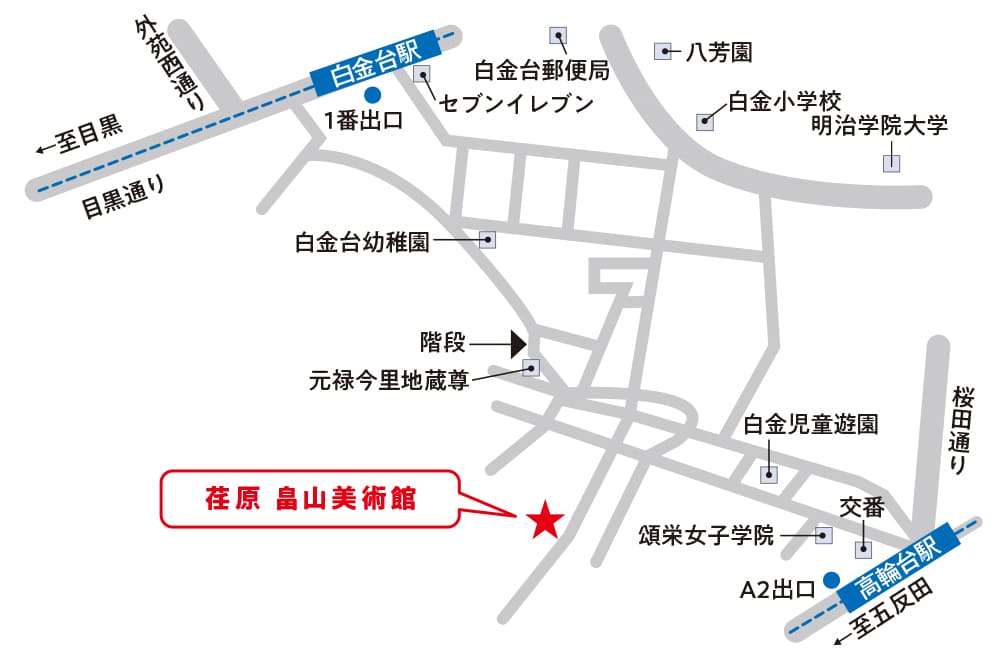

荏原 畠山美術館

住所: 港区白金台2-20-12

開館時間:

〈10月~3月〉10:00~16:30、〈4月〜9月〉10:00~17:00

(入館は閉館30分前まで)

休館日:

月曜(祝日の場合は翌火曜)、展示替期間、年末年始

入館料:

一般1,500円、学生(高校生以上)1,000円、中学生以下無料

※チケット支払いに加え、ショップやカフェもキャッシュレス

※オンラインチケット割引あり

アクセス: 都営浅草線「高輪台」駅徒歩5分、

東京メトロ南北線・都営三田線「白金台」駅徒歩10分

※駐車場・駐輪場はありません