ここから本文です。

第28回 北里柴三郎記念博物館

北里柴三郎記念博物館の外観。もともとは関係者向けに資料を揃えた「遺品室」でしたが、1997年に一般公開されました。

新千円札の「顔」、北里柴三郎の足跡をたどる

破傷風菌の予防・治療方法を開発し、世界に名を知らしめた北里柴三郎。「北里柴三郎記念博物館」は、その生い立ちと功績を多彩な資料で伝えるミュージアムです。

「日本近代医学の父」と呼ばれて

今年7月3日、新紙幣の発行がスタートしました。その中で新しい千円札の肖像となっているのが、明治、大正、昭和に渡り活躍した細菌学者、北里柴三郎です。

江戸時代の終わりに肥後国(現在の熊本県)で生まれた北里は、東京医学校(現在の東京大学医学部)で学び、ドイツへ留学。1889年に世界で初めて破傷風菌の純粋培養に成功し、さらに血清療法を確立しました。帰国後は福澤諭吉らの支援を受け、私立伝染病研究所や日本初の結核専門病院である土筆ヶ岡養生園(つくしがおかようじょうじょうえん)を創設。1914年には北里研究所を立ち上げ、医学研究のかたわら後進の育成にも力を注ぎました。没後には北里を学祖とする北里大学が開設されています。

「北里柴三郎記念博物館」は、北里大学

白金キャンパスの一角にあります。北里の人物像がうかがえる愛用品や研究道具を展示するほか、門下生たちの研究活動を紹介するコーナーも充実しています。この春からリニューアルが行われ、7月には展示スペースが広くなりました。現在は特別展『北里柴三郎が語るお札の話

世界を熟知した先人たちの功績』を開催中(10月31日まで)。北里と縁の深い福澤諭吉や野口英世からの書簡の展示や、新紙幣のデザイン・技術についての解説もあります。

感染症予防の大切さが再認識される今、細菌学や予防医学に大いなる貢献を果たした偉人の歴史に、この博物館で触れてみてはいかがでしょうか?

新紙幣について紹介するコーナーでは、日銀から寄贈された希少な若い番号の新千円札を展示。また、最先端の偽造防止技術や、紙幣の肖像となった人々と北里との関わりなども詳しく紹介されています。

新紙幣について紹介するコーナーでは、日銀から寄贈された希少な若い番号の新千円札を展示。また、最先端の偽造防止技術や、紙幣の肖像となった人々と北里との関わりなども詳しく紹介されています。

福澤諭吉から多大な支援を受けた北里は、福澤を大恩人と慕っていました。(上)福澤から叱責の書簡が届くと、北里は肝に銘じ、書簡を額装して自室に掲げました。(右)福澤の手厚いサポートにより開設された土筆ヶ岡養生園の病院食を再現。

福澤諭吉から多大な支援を受けた北里は、福澤を大恩人と慕っていました。(上)福澤から叱責の書簡が届くと、北里は肝に銘じ、書簡を額装して自室に掲げました。(右)福澤の手厚いサポートにより開設された土筆ヶ岡養生園の病院食を再現。

(左上)北里と、旧千円札の肖像である野口英世との交流を紹介するコーナー。伝染病研究所に所属していた野口は、北里を恩師と仰ぎました。野口から北里に宛てた書簡も展示されています。(右上)北里が着用した大礼服。三越呉服店で仕立てたもの。

(左上)北里と、旧千円札の肖像である野口英世との交流を紹介するコーナー。伝染病研究所に所属していた野口は、北里を恩師と仰ぎました。野口から北里に宛てた書簡も展示されています。(右上)北里が着用した大礼服。三越呉服店で仕立てたもの。

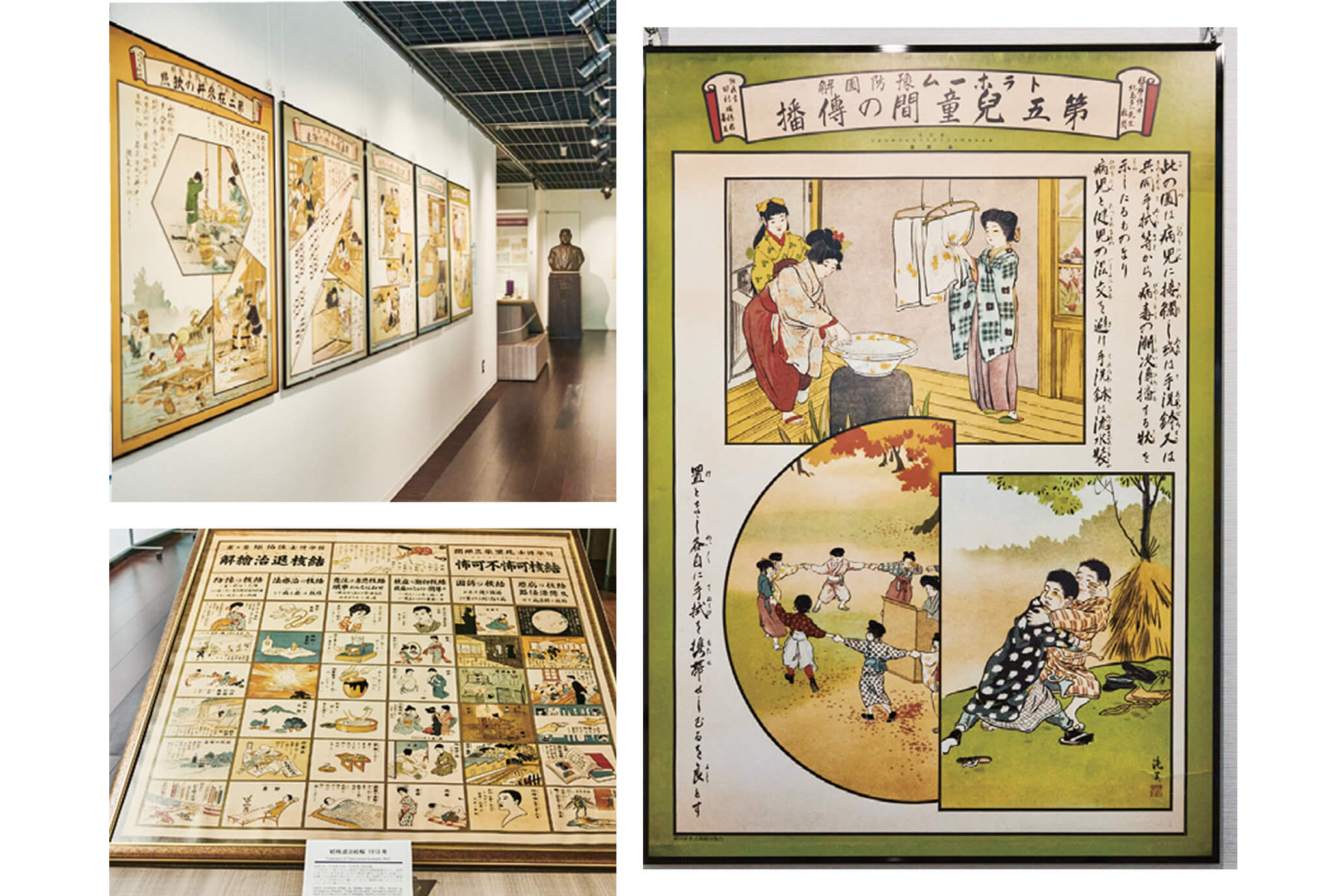

病気の原因や予防方法を図解したポスターの数々。1913、1914年制作。左下は北里が校閲したポスターで、手洗いの大切さや、飛沫が感染経路となることなど、現代の感染予防においても重要な内容が描かれています。

病気の原因や予防方法を図解したポスターの数々。1913、1914年制作。左下は北里が校閲したポスターで、手洗いの大切さや、飛沫が感染経路となることなど、現代の感染予防においても重要な内容が描かれています。

北里は伝染病研究所や北里研究所で多くの弟子を指導しました。右の写真は、北里の学統を受け継ぐ研究者の一人で、ノーベル賞を受賞した大村

智博士が発見した抗生物質「エバーメクチンB1a」の分子模型。

北里は伝染病研究所や北里研究所で多くの弟子を指導しました。右の写真は、北里の学統を受け継ぐ研究者の一人で、ノーベル賞を受賞した大村

智博士が発見した抗生物質「エバーメクチンB1a」の分子模型。

館内を案内してくれた遠藤 瑠海さんと森

孝之さんは、「港区は伝染病研究所発祥の地でもあります。港区民の皆さまには、ぜひ当館で感染症予防や近代医学のあゆみを知ってほしいです。感染症対策に気をつけながら、どうぞお越しください!」と話します。後ろに写るのは、同じく白金キャンパス内に建つ「コッホ・北里神社」。ドイツ留学時代の恩師ローベルト・コッホの訃報を受けて北里が建立したコッホ祠と、北里の没後に門下生たちが設けた北里祠を合祀した神社です。

館内を案内してくれた遠藤 瑠海さんと森

孝之さんは、「港区は伝染病研究所発祥の地でもあります。港区民の皆さまには、ぜひ当館で感染症予防や近代医学のあゆみを知ってほしいです。感染症対策に気をつけながら、どうぞお越しください!」と話します。後ろに写るのは、同じく白金キャンパス内に建つ「コッホ・北里神社」。ドイツ留学時代の恩師ローベルト・コッホの訃報を受けて北里が建立したコッホ祠と、北里の没後に門下生たちが設けた北里祠を合祀した神社です。

北里柴三郎記念博物館

住所:港区白金5-9-1 北里大学 白金キャンパス内

閉館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:土曜、日曜、祝日、年末年始、夏期休暇、開校記念日(4月20日)、

北里研究所創立記念日(11月5日)

入館料:無料

アクセス:東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩10分、東京メトロ南北線・都営三田線「白金高輪」駅徒歩10分